[미래기획 2030] 바이오산업의 블루오션, 균

2016-09-10

김나성 mwnews@daum.net

김나성 mwnews@daum.net

어떤 역사를 가졌냐에 따라 식문화도 달라진다. 때문에 그 식문화의 깊이는 문화 민족으로서 긍지를 갖게 한다. 우리나라는 발효 강국으로 다양한 발효 식품들을 갖고 있다. 하지만 발효의 주역인 ‘미생물’에 있어서는 어떤 위치를 차지하고 있을까? 우리의 ‘균’ 기술은 어디까지 와있는지, 나아가야 할 방향은 무엇인지 알아본다.

균이 식탁을 풍요롭게 한다, 발효의 진화 ‘균’하면 병원균이나 세균을 떠올리기 쉽지만, 균은 아주 오래 전부터 우리의 식탁을 풍요롭게 해왔다. 한국을 대표하는 발효식품인 장류와 김치, 막걸리 등 뿐 아니라 빵, 치즈, 와인, 요구르트 등 모두 균이 있어 탄생한 식품들이다. 엘빈 토플러가 ‘제 1의 맛 소금, 제 2의 맛 양념에 이어 제 3의 맛은 발효다’라고 할 정도로 발효식품은 전통과 미래를 잇는 음식으로 꼽힌다. 덕분에 발효에도 발전과 진화가 활발하게 이뤄지고 있다. 맛을 내는 특정 균만 가지고 음식을 발효시켜 일정 수준 이상의 맛을 균일하게 낼 수 있는 시대가 열린 것이다. 140년 된 효모를 가진 맥주 vs 물만 국산인 막걸리 더운 날이면 많은 이들이 찾게 되는 맥주. 하지만 약 140년 전만 해도 지금처럼 쉽게 맥주를 즐길 수 없었다. 자연발효를 통해 맥주를 만들어 만들 때마다 맛이 달랐고, 어떤 날은 잡내도 심했다. 이 문제를 해결한 이가 바로 화학자 에밀 크리스티안 한센이다. 그는 특정 효모가 맥주 맛을 결정짓는다는 사실을 발견했다. 라거 맥주를 만드는 효모, 사카로미세스 칼스버겐시스(S. carlsbergensis)를 찾아낸 것이다. 이 발견으로 맥주는 원하는 수준의 맛을 균일하게 낼 수 있게 되었고, 현재의 맥주 대중화까지 이어지게 되었다. 그렇다면 한국을 대표하는 발효주, 막걸리의 경우는 어떨까? 안타깝게도 막걸리를 만드는 토종 균, 효모 개발의 역사는 깊지 않다. 또 한국식품연구소, 국립생물자원관 등에서 토종 균과 효모 개발에 성공했지만 현재까지도 대부분의 막걸리 회사가 일본산 균, 프랑스산 효모를 사용하고 있다. 무궁무진한 균들 속에서 유용한 균을 찾아내는 것도 어렵지만, 산업화해 대량 생산하는 과정 또한 어렵기 때문. 발효 강국이란 수식어가 무색하게 수입 균에 의존해야 하는 우리의 현실을 알아본다. 11년 노력의 결실, 국내 최초 토종 제빵효모 수많은 어려움을 뚫고 11년 노력 끝에 토종 자연효모를 찾아낸 국내 제빵 기업이 있다. 제빵에 적합한 토종 자연효모를 찾기 위해 전국 각지의 산, 들을 다니며 노력하다 전통 누룩에서 제빵에 적합한 효모를 찾아낸 것. 게다가 산업화까지 성공해 현재 대량 생산 중이다. 토종 자연효모를 발견함으로써 해당 기업은 연간 70억 원 규모의 수입 대체 효과를 얻게 되었다. 대한민국 땅에서 찾은 최초의 제빵 효모. 과연 어떤 효모이며, 상품성은 어느 정도인지 확인해 본다. 1%의 개척지, 바이오산업의 블루오션 무궁무진한 균들 중 배양 가능한 것은 1.0% 내외다. 때문에 21세기 미래 바이오산업의 블루오션으로 인식되고 있는 것. 가능성 외에도 우리가 대한민국 균을 갖기 위해 노력해야 하는 이유는 또 있다. 2010년 일본에서 발효된 나고야의정서 때문. 나고야 의정서는 생물자원을 활용하며 생기는 이익을 공유하기 위한 지침을 담은 국제협약으로써 국외의 생물유전자원을 이용하려면 이 규약에 따라서 해당 국가에 이익을 나눠줘야 하는 책임이 따른다. 이 조약에 따르면 우리는 향후 10년간 외국 균을 사용하고 적게는 23억에서 많게는 91억을 지출해야 하는 상황이다. 국토의 주권, 경제 주권 못지않게 생물주권의 중요성이 높아지는 시대. 대한민국 토종 균을 발굴하고, 세계에 전파하기 위해 지금 ‘우리 균’에 대해 돌아봐야 할 때가 아닐까. 사진제공 : KBS 1TV <미래기획 2030>

균이 식탁을 풍요롭게 한다, 발효의 진화 ‘균’하면 병원균이나 세균을 떠올리기 쉽지만, 균은 아주 오래 전부터 우리의 식탁을 풍요롭게 해왔다. 한국을 대표하는 발효식품인 장류와 김치, 막걸리 등 뿐 아니라 빵, 치즈, 와인, 요구르트 등 모두 균이 있어 탄생한 식품들이다. 엘빈 토플러가 ‘제 1의 맛 소금, 제 2의 맛 양념에 이어 제 3의 맛은 발효다’라고 할 정도로 발효식품은 전통과 미래를 잇는 음식으로 꼽힌다. 덕분에 발효에도 발전과 진화가 활발하게 이뤄지고 있다. 맛을 내는 특정 균만 가지고 음식을 발효시켜 일정 수준 이상의 맛을 균일하게 낼 수 있는 시대가 열린 것이다. 140년 된 효모를 가진 맥주 vs 물만 국산인 막걸리 더운 날이면 많은 이들이 찾게 되는 맥주. 하지만 약 140년 전만 해도 지금처럼 쉽게 맥주를 즐길 수 없었다. 자연발효를 통해 맥주를 만들어 만들 때마다 맛이 달랐고, 어떤 날은 잡내도 심했다. 이 문제를 해결한 이가 바로 화학자 에밀 크리스티안 한센이다. 그는 특정 효모가 맥주 맛을 결정짓는다는 사실을 발견했다. 라거 맥주를 만드는 효모, 사카로미세스 칼스버겐시스(S. carlsbergensis)를 찾아낸 것이다. 이 발견으로 맥주는 원하는 수준의 맛을 균일하게 낼 수 있게 되었고, 현재의 맥주 대중화까지 이어지게 되었다. 그렇다면 한국을 대표하는 발효주, 막걸리의 경우는 어떨까? 안타깝게도 막걸리를 만드는 토종 균, 효모 개발의 역사는 깊지 않다. 또 한국식품연구소, 국립생물자원관 등에서 토종 균과 효모 개발에 성공했지만 현재까지도 대부분의 막걸리 회사가 일본산 균, 프랑스산 효모를 사용하고 있다. 무궁무진한 균들 속에서 유용한 균을 찾아내는 것도 어렵지만, 산업화해 대량 생산하는 과정 또한 어렵기 때문. 발효 강국이란 수식어가 무색하게 수입 균에 의존해야 하는 우리의 현실을 알아본다. 11년 노력의 결실, 국내 최초 토종 제빵효모 수많은 어려움을 뚫고 11년 노력 끝에 토종 자연효모를 찾아낸 국내 제빵 기업이 있다. 제빵에 적합한 토종 자연효모를 찾기 위해 전국 각지의 산, 들을 다니며 노력하다 전통 누룩에서 제빵에 적합한 효모를 찾아낸 것. 게다가 산업화까지 성공해 현재 대량 생산 중이다. 토종 자연효모를 발견함으로써 해당 기업은 연간 70억 원 규모의 수입 대체 효과를 얻게 되었다. 대한민국 땅에서 찾은 최초의 제빵 효모. 과연 어떤 효모이며, 상품성은 어느 정도인지 확인해 본다. 1%의 개척지, 바이오산업의 블루오션 무궁무진한 균들 중 배양 가능한 것은 1.0% 내외다. 때문에 21세기 미래 바이오산업의 블루오션으로 인식되고 있는 것. 가능성 외에도 우리가 대한민국 균을 갖기 위해 노력해야 하는 이유는 또 있다. 2010년 일본에서 발효된 나고야의정서 때문. 나고야 의정서는 생물자원을 활용하며 생기는 이익을 공유하기 위한 지침을 담은 국제협약으로써 국외의 생물유전자원을 이용하려면 이 규약에 따라서 해당 국가에 이익을 나눠줘야 하는 책임이 따른다. 이 조약에 따르면 우리는 향후 10년간 외국 균을 사용하고 적게는 23억에서 많게는 91억을 지출해야 하는 상황이다. 국토의 주권, 경제 주권 못지않게 생물주권의 중요성이 높아지는 시대. 대한민국 토종 균을 발굴하고, 세계에 전파하기 위해 지금 ‘우리 균’에 대해 돌아봐야 할 때가 아닐까. 사진제공 : KBS 1TV <미래기획 2030>

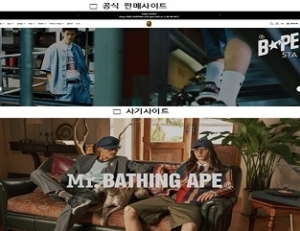

랄프로렌, 칼하트 등 유명 의류브랜드 사칭 80~90% 할인 광고 등 해외쇼핑몰 주의

랄프로렌, 칼하트 등 유명 의류브랜드 사칭 80~90% 할인 광고 등 해외쇼핑몰 주의

[피부과 시술 제대로 알기]중년 기미 관리부터 청소년∙성인 여드름까지 맞춤형 접근 중요

[피부과 시술 제대로 알기]중년 기미 관리부터 청소년∙성인 여드름까지 맞춤형 접근 중요